駅で見かけるキャッチコピーが印象的なポスターや、新発売の化粧品のパッケージ、インターネットでたまたま見つけたおしゃれなWebサイトなど、世の中にはさまざまなデザインが溢れています。それぞれのクリエイティブには、どのような人が関わり、どのような工程で作られているのでしょうか。1つのクリエイティブが出来上がるまでの「デザイナーの役割」とは?

今回はWebサイト制作の案件を例に、基本的な業務の流れを学び、デザイナーが必要とされる場面を具体的に見ていきましょう。

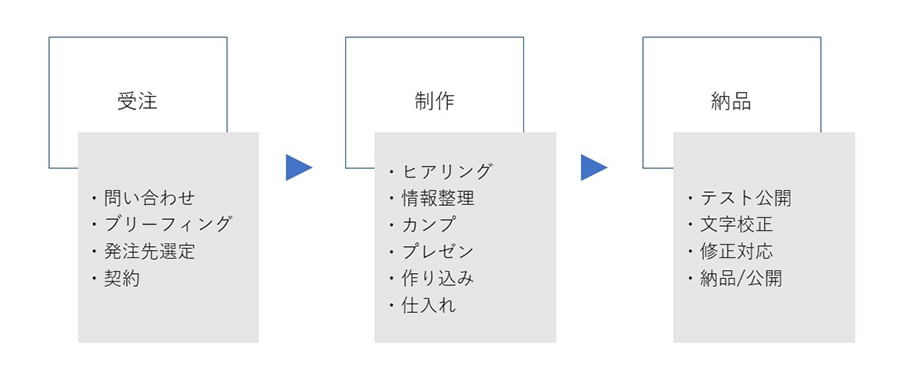

デザインの仕事の3ステップ

~受注・制作・納品~

デザイン制作は、基本的に以下の3ステップで進められます。

「受注」のプロセスでは、問い合わせからスタートし、契約まで結びます。そこから、実際の「制作」に入ります。しかし、すぐに本番のデザインに取り掛かるわけではなく、いくつかの段階を経て、デザインを作りこんでいきます。そして、「納品」してもそこで終わりではありません。さまざまな不具合やクライアントの要望に応えて修正を加えていくことになります。

ではさっそく「受注」にいたるまでの詳しいプロセスを見ていきましょう。

まず、クライアントもしくは代理店などから、あらゆるコミュニケーション手段で問い合わせや打診があります。しかし、すぐに受注して契約となるわけではなく、ほとんどの場合、何社かでコンペをすることになります。そのために、まずクライアントが「ブリーフィング」(簡易的な説明)を行います。また、クライアント側から「RFP」という要望をまとめた資料が出されることもあります。それらを参考にプレゼン資料を作成し、コンペに臨みます。

このプレゼンの段階でデザイナーは非常に重要な役割を担います。コストももちろん重要ですが、ビジュアルも非常に大きな決め手となります。プレゼンできちんと作りこんで見せることで、コンペの勝率が大きく変わります。「いいものが売れる」のではなく、「よさそうに見えるものが売れる」という鉄則があるように、プレゼンを成功に導くためのデザイナーの力は非常に重要です。

晴れて受注が決まると、契約書などを取り交わします。その際に「NDA」という守秘義務契約を結ぶことが多くあります。これから作るクリエイティブはまだ世の中に発表していない企業の秘密の情報となるので、それが漏れると訴訟問題にもなりかねません。そのためにも大切な情報を漏らさないという約束を結ぶことになります。

POINT:覚えておきたい用語

- ブリーフィング

→「簡易的な説明」を意味し、コンペの前にクライアントから簡単な事前説明として行われる。 - RFP:Request for Proposal

クライアント側から要望をまとめた資料として配布される。これをもとにプレゼン資料を作成する。 - NDA:Non-disclosure agreement

→情報漏洩を防ぐために交わされる「守秘義務契約」のこと。

すぐにデザインには取り掛からない?

実際の制作に取り掛かる前に、まだまだ準備が必要です。

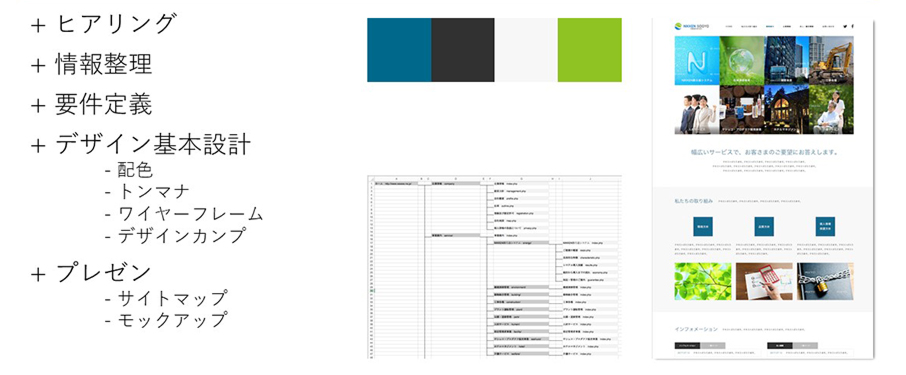

間違ったものを作らないように、もう一度クライアントにヒアリングを行います。その際、営業担当者などが1人だけで聞くのではなく、複数人でヒアリングをした方が聞き漏れもなく、イメージの共有や情報整理も出来るので、デザイナーもヒアリング段階から積極的に参加した方がいいでしょう。

方向性が決まったらデザインの基本設計を行います。配色のほか、言葉使いや雰囲気を統一するために「トンマナ」のルールを決め、ワイヤーフレームと言われるデザインのおおまかな枠組みを作り、それを実際にデザインに落とし込んだデザインカンプを作ります。けれど、まだ本番の作業には入りません。ここで、一旦クライアントに確認をとります。

そして、クライアントからの意見や修正指示を反映させたサイトマップやモックアップを作成します。その時、サイトマップはExcelで作ると相手もある程度操作ができるので、フィードバックがしやすく効率的に仕事を進めることができます。お互いがやりやすい方法でやりとりをすることも大切です。

デザイナーだけで作るのではない

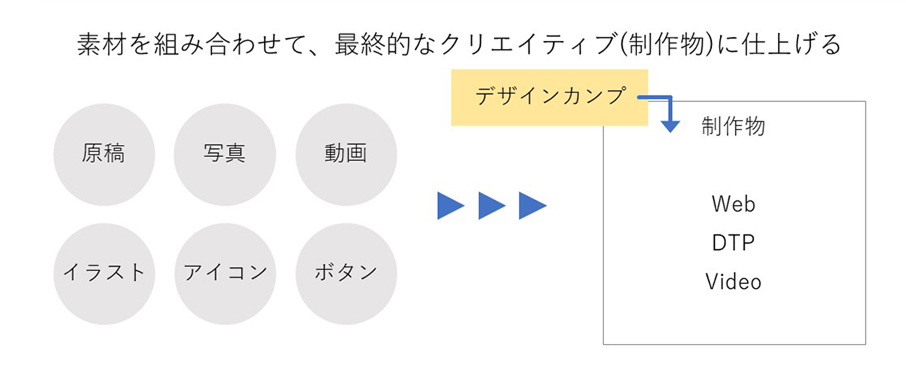

1つのクリエイティブを作るなかで、さまざまな素材が必要になります。それらすべてをデザイナーが用意するのではなく、それぞれのプロへ依頼します。たとえば、写真はカメラマンに、イラストはイラストレーター、テキストはライターなど、デザインに必要な素材をプロから仕入れ、デザイナーがその素材を組み合わせて仕上げていきます。

素材が揃い、仕上げていく際に重要なことは「クライアントに了承を得たデザインカンプにのっとって作る」ということです。デザイナーの個人的な意見で勝手にデザインを変えてはいけません。デザインカンプとは、事前にクライアントと決めた約束事であり、変更する場合はまず相手の了承を得て修正を加えていきます。勝手にデザインを変えてしまうことは信用問題にも関わります。仕事を円滑に進めるためにも重要なポイントとなるので覚えておきましょう。

そして、完成したクリエイティブを納品しても、そこで終わりではありません。

納品後も、写真やテキスト、バナーのデザインの変更など、修正要望がある場合がほとんどです。このタイミングで大きな変更がかからないように、事前に細かく確認をとりながら進めていくことが必要となります。

また、一連の作業を納期までに間に合わせるためには、相手とどのような手段でコミュニケーションをとっていくかも重要になります。クライアント側のスキルによってどのツールでコミュニケーションをとるか、相手の状況によって選択し進めていくことで、無駄な時間を省き、きちんと納期に収めることができるでしょう。

最後に・・・

1つのクリエイティブができあがるまでに、いくつかのステップとさまざまな人が関わっていることがわかりました。その中でデザイナーは感覚的にデザインをするのではなく、要件を把握し、細かくクライアントの意見を取り入れながらデザインを仕上げていくことが最終的にいいクリエイティブを作ることに繋がります。デザイナーとしての力を最大限に発揮するためにも、現場で自分が何を求められているのかを常に意識するといいかもしれません。