企業の役割は、顧客に選ばれる価値を生み出し、利益を追求しつつ社会的な責任を果たすことです。また、そのためのシステムがいわゆる経営ですが、企業経営には常にトレードオフが存在します。

トレードオフはよく二つに一つという究極の選択のように捉える方が少なくありません。でもそれは本当でしょうか。

この記事では身近なトレードオフの事例を交えながら、トレードオフの壁を乗り越え仕事で最大限の成果を上げる方法についてお伝えします。

トレードオフとは?

トレードオフとは、ある目的を達成するために別の目的を犠牲にすることを指します。つまり、あるものを得るためには、何かを失う必要があるという意味です。

日常の中にあるトレードオフ

トレードオフは私たちの日常生活にも存在します。たとえば、住まいを探すとき、駅近や築浅・広い間取りの部屋の家賃は高いことが一般的です。しかし、駅までの距離が長かったり、間取りが狭かったりといった条件を受け入れることで家賃は安くなります。

ビジネス上のトレードオフ

ビジネスにおいてのトレードオフは、「コストと品質」「生産性と労働環境」「即戦力と育成」などの関係性が挙げられます。たとえば、クオリティの高い製品を提供するためには、原材料や設備投資に多くのコストがかかるので、コスト削減のために品質を下げるか、逆に品質を維持するためにコストを上げるかのトレードオフが発生します。

学問的な視点からみるトレードオフ

トレードオフは学術的な解説でもしばしば使われています。たとえば、経済学でいう物価と失業率の関係です。

昨今は各企業で賃上げの機運が高まっていますが、賃金が上がらない状態で物価が下がると、企業の業績も下がります。その結果、リストラなどにより失業率が高まります。

一方、物価が上がると企業の業績も上がるので、企業は雇用を増やし失業率が低くなります。

トレードオフとジレンマの違い

トレードオフはジレンマと同一視されることがありますが、実際には似て非なるものです。ジレンマとは、2つの選択肢の中でどちらを選んでも状況が悪くなることを指します。

ジレンマはどんな選択をしても別の問題が生じるため、完全な解決策が存在しません。たとえば、安全性(安全だけど不便)と利便性(便利だけどリスクが高まる)は典型的なジレンマと言えます。

つまり、ジレンマは状況によってはどちらも選べないため、解決策を見出すには妥協や割り切りが必要です。一方で、目的を達成するために何かを犠牲にするといっても、その時点ではどちらかを優先しなければならないというのがトレードオフの本質です。

トレードオフはことわざの「二兎追うものは一兎も得ず」のように、いいとこ取りができないため、企業の意思決定においては特に重視すべき要素の一つと言えます。

人事の課題から見るトレードオフ事例

日常生活やビジネスの現場など、さまざま場面で存在するトレードオフ。ここでは人事の仕事で直面するトレードオフを3つ紹介します。

採用活動でよくあるトレードオフ

企業の採用活動にあたっては、当然ですがスキルや経験・人物面など、さまざまな要素を考慮しなければなりません。たとえば、経験豊富な候補者を採用することで即戦力の確保が可能ですが、その分採用コストが高くなる場合があります。

一方、未経験者を採用することでコストを抑えることが可能ですが、その分教育やトレーニングに時間と手間がかかる可能性があります。つまり、採用コストと即戦力のバランスを取る必要があり、トレードオフの考え方が求められます。

賃金制度の設計で考えるトレードオフ

賃金制度を設計するときは、社員のモチベーション向上や離職の抑制、それに伴う業績向上などを目的として正当な報酬の提供が求められます。しかし、企業側の予算や経営状況に応じて、報酬の水準にはトレードオフの設定が必要です。

高い報酬水準を設定すれば、従業員のモチベーション向上につながる一方、企業の収益が悪化する可能性があります。逆に報酬水準を抑えすぎると、人材の流出や採用難につながる恐れがあります。

福利厚生を考える上で起こるトレードオフ

福利厚生制度は、従業員のモチベーションや生産性を向上させるための重要なシステムの一つです。しかし、企業にとっては財政的な負担となることもあります。

たとえば、有給休暇の制度化は従業員の身体的・精神的な健康管理につながりますが、人員不足による作業負担の増加といった問題が発生する可能性があります。そのため、福利厚生制度の充実とコストのトレードオフを設定が必要です。

このように、人事の課題は経営に直結することが多いため、トレードオフによる意思決定が求められます。

トレードオフの壁を乗り越える5つの思考

トレードオフは基本的に回避することができません。しかし、企業としては「トレードオフによる意思決定で失敗したくない」というのが本音でしょう。そこで、トレードオフを乗り越えるための5つの思考を解説します。

トレードオフは本当に避けられない?

トレードオフは、本当に避けられないのでしょうか。たしかに、2つの異なる目的や価値観を持つ目標間での選択において、リソースや時間に制限がある場合はトレードオフの考えに背くと機会損失を招く恐れがあります。

そのため、トレードオフの回避自体は難しいでしょう。しかし、トレードオフによって得られたであろうもう一つの選択における機会損失を抑えることは可能です。

機会損失を低減できる5つの思考

(1)優先順位をつける

トレードオフに直面した場合、最も重要な目標を優先する考え方です。たとえば、目標が2つあるとして、その2つに対して優先順位をつけます。優先しなかった目標はジレンマのように選択できないわけではありません。そのため、後々その目標に取り組むことが可能です。

また、部署内や自身で優先順位を決められないときは、経営陣と意見交換を密にすることで優先順位を決定できます。

(2)代替案を考える

トレードオフを避けるためには、異なる方法で目標を達成できるかどうかを検討することが重要です。たとえば、現状の生産工程だとコストがかかり、コストを下げると品質も下がるというトレードオフがあるとします。

このとき、「生産工程を改善してコストを下げることができないか?」のように考えます。それで品質を維持しながら生産性を向上する案が生まれれば、トレードオフを乗り越えられます。

(3)双方のバランスを保つ

トレードオフで一方の選択肢を完全に犠牲にすることは避けるべきです。これは双方の選択肢をバランスよく達成する方法を模索するもので、優先順位をつける考え方に近いと言えます。

(4)コミュニケーションの改善

これはトレードオフの中でも、選択によって企業内や経営陣に影響が出る(犠牲を伴う)場合に必要な思考です。コミュニケーションが上手くいかないと、意思決定が遅れたり、従業員が思うように動いてくれなかったりと別の問題が発生しかねません。

そのため、常に良好な人間関係を構築し、問題解決のために最善の方法が何かを検討できるような業務体制の連携を図ることが大切です。

(5)ゼロベース思考

これは現状に囚われず、常にゼロからスタートするという考え方です。トレードオフ以前に、目標達成や課題解決に対して立ちはだかる制約がなかった場合、どのような選択肢があるかを考えます。

そうすると、今まで思いつかなかったアイデアが生まれる可能性があり、そのアイデアが生まれた時点で改めて現状の制約と向き合うのです。これにより、トレードオフ自体が発生しない場合もあります。

このように、5つの思考を活用することでトレードオフによる機会損失は低減できます。そのため、トレードオフに直面しても冷静に対処することが重要です。

仕事の成果に直結するフレームワーク

先ほどお伝えした5つの思考はトレードオフを乗り越える方法として有効ですが、フレームワークを活用すると、より仕事の成果につながるのでおすすめです。

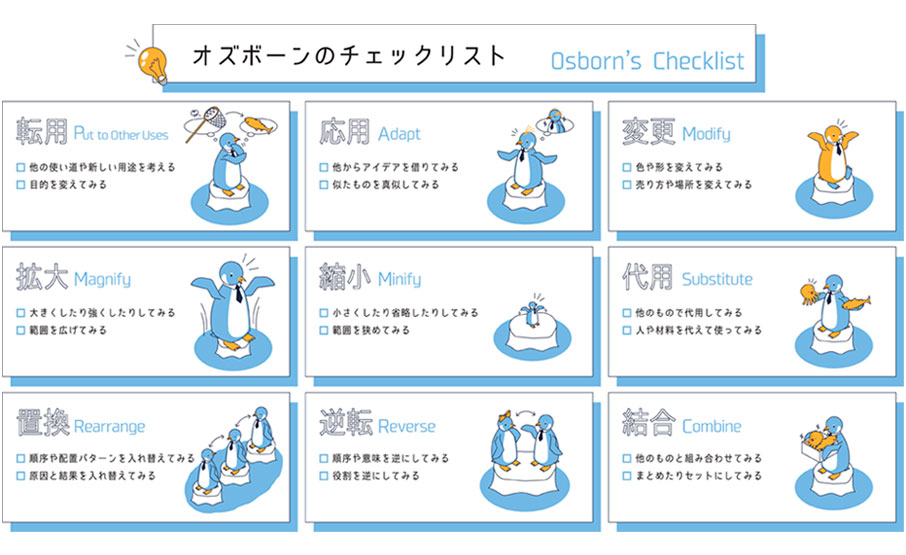

オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストは、物事を9つの視点から捉えて対応策を見出すフレームワークです。問題解決やアイデアの発想に役立つので、ビジネスでは幅広い場面で活用されています。

とりわけトレードオフが発生する場面では、それを乗り越えるための手段として有効です。

9つの視点から導かれる革新的なアイデア

オズボーンのチェックリストでアイデアを生み出す9つの視点とは、転用・応用・変更・拡大・縮小・代用・置換・逆転・結合の9つです。

- 転用

他に使い道がないかを模索することです。たとえば、着なくなったデニムをトートバッグにリメイクして販売、缶コーヒーは単なる水分補給ではなくカフェインによる眠気覚ましというPRなどが当てはまります。 - 応用

他からアイデアを借りれないかと考えることです。たとえば、家庭用食洗機は食器を洗浄するものですが、プラモデルの乾燥に役立つものもあり、愛好家に慕われています。 - 変更

これは文字通り既存のものを変えることですが、アニメの実写化や同じモデルでも色を変えるなどが典型例です。 - 拡大

大きくすることで何かしらの変化を期待することです。容量や重量、販売エリアなど、拡大によって新たなサービスや新規顧客の開拓につながる可能性があります。 - 縮小

拡大の反対で、小さくしたらどうかを考えることです。たとえば、県全体から市区町村レベルのようにセグメントを細かくして、地域毎に商品のタイプを変えてブランディングするといった方法があります。 - 代用

他のもので代用可能かどうかを考えます。身近なものでは、ビールの代わりに発泡酒、お肉の代わりに大豆ミートなどが有名です。 - 置換

現状の要素を入れ替えてみたらどうかと考えることです。たとえば、決済を対面でのレジ打ちから、セルフの先払いシステムにするなどの方法があります。 - 逆転

一般化された認識を覆すことです。貼っても剥がれるポストイットや消えるボールペンなどは、まさに逆転の発想から生まれた産物と言えます。 - 結合

異なる要素を組み合わせて新しいアイデアを生み出せないかと考えます。カフェと図書館が一体となった施設やスマートフォンのように電話とPC機能やカメラ機能がセットになったものが代表的です。

具体的な活用方法

オズボーンのチェックリストは、人事の課題でトレードオフが存在する場合、具体的にどのように活用するのでしょうか。たとえば、新入社員研修を行うにあたって、研修会社に依頼するとコストがかかるが自社内で研修を実施するとカリキュラムの成果が不透明というトレードオフがあるとします。

このとき、「eラーニングなど、低コストで研修を実施してくれる会社はないか」(応用)や「自社で開発しているロボットに研修プログラムを組み込めないか」(転用または拡大)のように考えることで、現状を打破するアイデアが生まれます。

企業が持続的に成長するためには、柔軟で創造的な考え方が必要です。トレードオフの壁に跳ね返されないようにするためにも、オズボーンのチェックリストのようなフレームワークを活用して、意思決定の充実を図りましょう。

まとめ〜トレードオフの解消は大きな価値

トレードオフは一見、痛みを伴う決断のように見えますが、品質とコスト・安全性と効率性など、相反しがちなものを両立できれば市場での優位性は一気に高まります。

もちろん、トレードオフの解消は一朝一夕にできるものではありません。しかし、その解消に向けた取り組みはこれまでにない大きな価値を生み出すことにつながりますので、企業の担当者はぜひ知恵を絞り経営の最適化を目指しましょう。