国や多くの企業が推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)により、さまざまな場面で業務効率化・自動化が浸透しつつあります。ただ、テクノロジーの進化が激しい昨今は、さらに一歩進んで生成AIの導入が急速に広がっています。

実際、ChatGPT・Microsoft Copilot・Google Geminiなど、すでに使ったことがあるという方は多いのではないでしょうか。また、生成AIを使ったことがなくても、それらのワードくらい一度は耳にしたことがあるはず。

しかし、

「会社で導入が始まったけれど、どう活用すればいいのかわからない」

「生成AIが便利なのはわかるけど、成果につながっているのか不安」

といった声が、製造業をはじめ、あらゆる業界の現場から上がっています。

Winスクールに寄せられる相談でも、「生成AIを導入したけれど、なかなか定着しない」や「教育やルールが追いつかない」といった悩みが非常に多い状況です。

そこでピーシーアシスト株式会社(Winスクール運営)では2025年7月、マジセミを通じて「生成AI導入企業が陥る「罠」はどうすれば回避できるのか~活用できる人材の定義と時代に合った育成手法の解説~」と題した生成AIのセミナーを開催しました。

この記事ではその模様をレポートとしてお届けします。

目次

セミナーハイライト

今回のセミナーでは、企業のDXやAIに関わる研修を数多く手がけるWinスクールのアドバイザーが登壇。参加者はIT企業や製造業、マスコミ関係者の方々まで多岐にわたり、生成AIに対する関心の高さがうかがえました。

私たちはこれまで、DXをデジタル(D)と変革(X)を分けて考えることが大事だとお伝えしてきました。しかし、今はDXというワードよりAIに関するワードの方が、ネット上や企業へのアプローチとして盛り上がっています。

つまり、今後はAIとどう付き合うかが新しいテーマと言えます。ただ、生成AIはその導入が「目的」ではなく、「成果につながる進め方(業績向上)」が重要です。

セミナーでは、この目的が手段化しないように、順を追って成果につながるプロセスについて解説しました。

生成AIにまつわる「3つのギャップ」を埋めることが第一歩

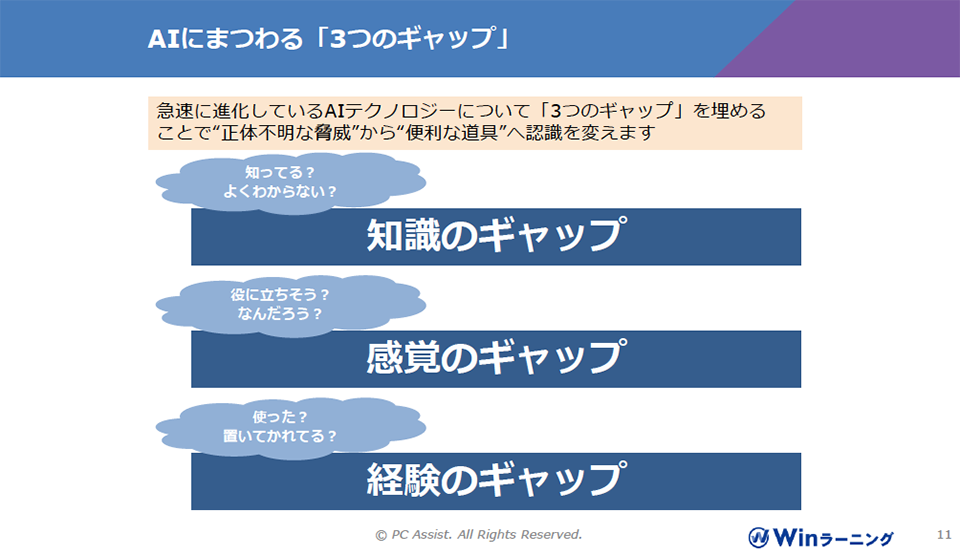

生成AIをめぐっては、「便利そうだとは思うけれど、実際どう使えばいいのかわからない」という声が多く聞かれます。そのため、まずは知識・感覚・経験を3つのギャップとして現状を把握してみましょう。

知識のギャップ:生成AIについて「名前は聞いたことがあるけれど、仕組みやできることはよくわからない」状態。

感覚のギャップ:「役立ちそう」と思いつつも、自分の業務にどう活かせるのか今イチ思い浮かばない。

経験のギャップ:実際に生成AIを触ったことがなく、「自分だけ取り残されているのでは」と不安を感じる。

この3つのギャップが残ったままだと、AIは「正体不明の脅威」として遠ざけられてしまいます。逆に言えば、知識を増やし、使い方を体験し、「役に立つ」という実感を得ることで、AIは一気に「便利なツール」へと姿を変えるのです。

セミナーに登壇した講師も「まずは試してみることが何よりの近道」と強調しています。難しく考えるのではなく、議事録の要約やリサーチの下調べなど、身近な業務から取り入れることが、生成AI活用の最初のステップになるのです。

生成AI導入に潜む3つの罠

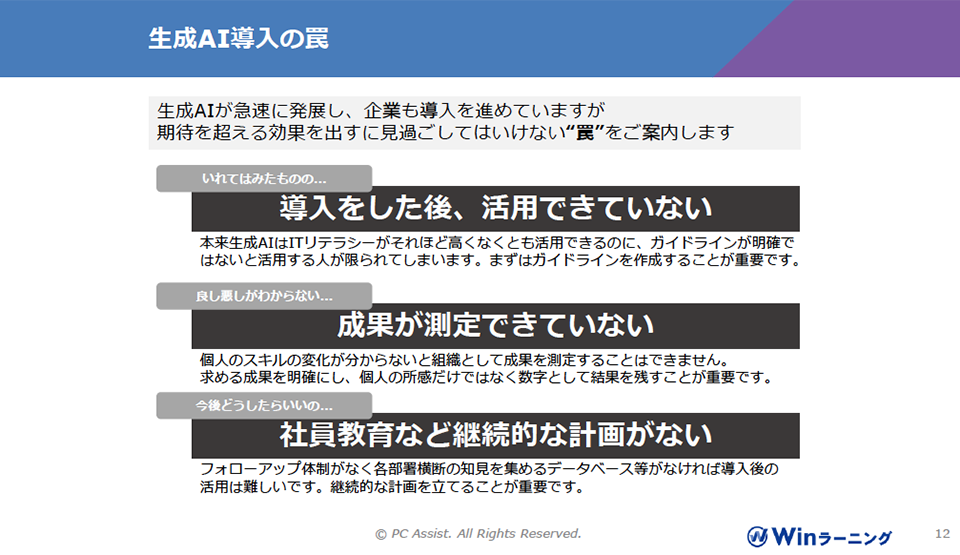

生成AIは本来、専門知識がなくても使えるツールです。しかし、導入しただけで成果を出すのは難しく、セミナーでは3つの罠として整理しました。

導入したのに使われない

せっかく導入しても、利用にあたってのガイドラインやルールが曖昧だと一部の社員しか使わないため、社内全体での活用は進みません。

成果が測れない

「生成AIを使った」という事実だけでは不十分です。どの業務がどれだけ改善したのかを数字で示さなければ、経営層にも現場にも納得感は生まれないでしょう。

継続が難しい

フォローアップや知見共有の仕組みがなければ、一過性で終わってしまいます。部署横断でデータベースを作り、成功事例や失敗談を共有することが不可欠です。

株式市場に例えるなら、生成AIの導入は上場と同じ。上場自体がゴールではなく、その後の成長が本当の勝負です。

生成AI導入で解決できること・できないこと

そもそも生成AIの導入で期待されるのは、業務効率化やスピード向上だけではありません。

・市場調査や企画書のたたき台作成

・アンケートの統計・分析

・報告資料の作成

・議事録の要約

これらは生成AIが得意とする分野です。

しかし、AIに任せきりでは「正しく使えているのか」や「成果につながっているのか」が見えなくなります。生成AIができるのはあくまで土台づくりです。その上に人間の判断や提案力が乗ってこそ、成果に結びつきます。

つまり、生成AIは万能ではなく、人のスキルや組織体制とセットで考えることが重要です。

生成AI活用3つのコツ

では実際に、生成AIを活用するときの不安や疑問を解消する3つのコツをご紹介します。

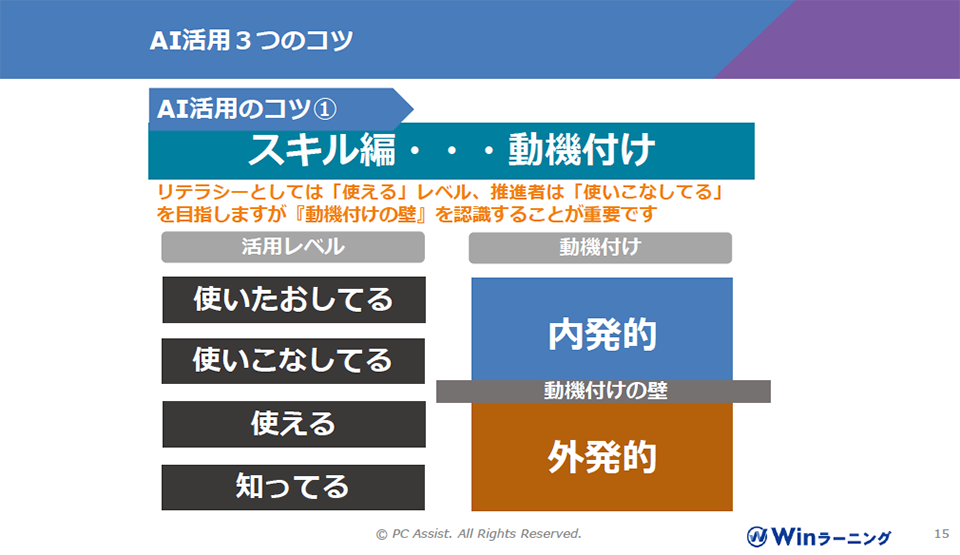

スキル編:生成AIを“知っている”から“使いこなす”へ

生成AI活用の第一歩は、社員一人ひとりのリテラシーを底上げすることです。ChatGPT・Copilot・Geminiといったツールは、難しい知識がなくても触れることができるので、まずは「全社員が一度は使ってみる」という環境を整えることが大切です。

社員には、生成AIを「知っている → 使える → 使いこなす → 使いたおす」という4段階で活用を促すと浸透しやすくなります。

さらに重要なのは、“生成AIを楽しんで使い倒す人材”を増やすことです。Excelのマクロを考えて試すのが好きというマニアの方のように、内発的動機を持った人がいると、社内での活用が自然に広がっていきます。

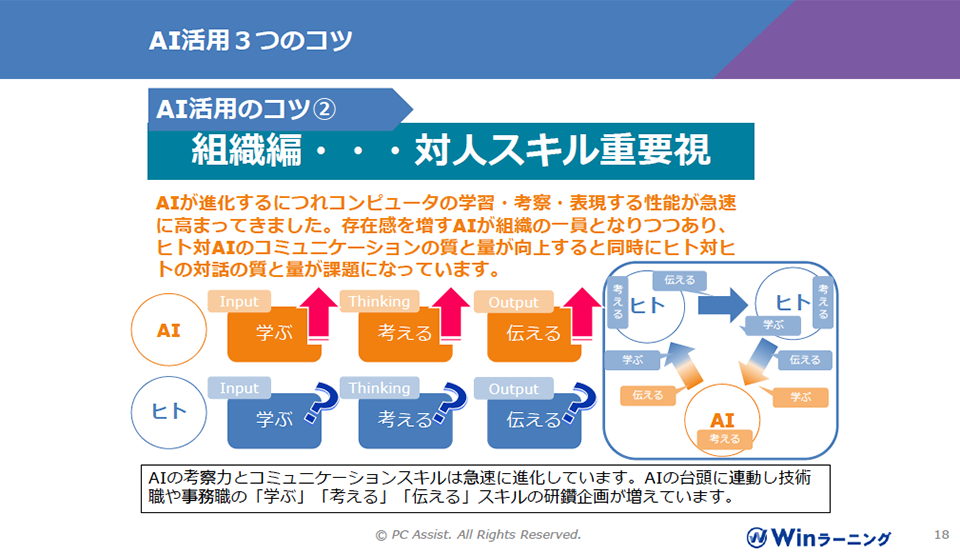

組織編:推進役とナレッジシェアで文化をつくる

個人がスキルを身につけても、組織として活用が根付かなければ生成AIの導入は定着しないでしょう。そのためには推進役の存在が欠かせません。DX推進者やAI導入担当を配置し、効果測定の方法を明示しながら事例を共有していくことで、社内全体での活用が加速します。

たとえば、生成AI活用チェックリストとして「ブレインストーミングでAIボードの活用・企画書や議事録でのAI利用・ケーススタディのライブラリ化」などの取り組みを通じて、社内に「使って当たり前」という空気を醸成します。

また、AIが進化すればするほど問われるのは人間同士の対話力です。生成AIとのやり取りが増えると、逆に人と人とのコミュニケーション不足が目立つようになります。だからこそ「学ぶ・考える・伝える」という人間ならではの力を意識的に育てることが、AI時代に必須な組織文化です。

業務改革編:ワークフローを変革し、未来を見据える

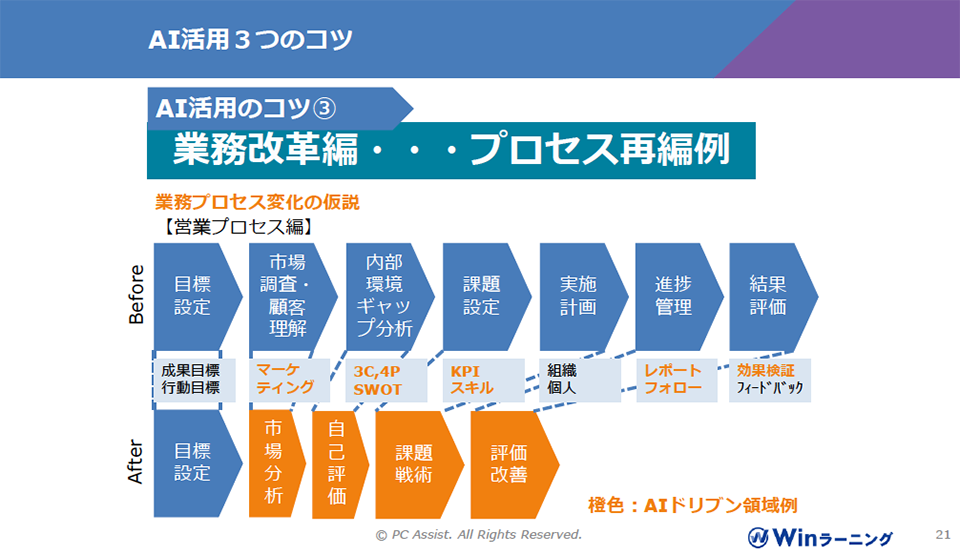

生成AI活用の最終段階は、業務そのものの見直しです。単に作業を効率化するだけでなく、意思決定のプロセスや部門の役割分担にまで影響が及びます。

たとえば営業プロセスでは、市場調査や課題設定、進捗管理や効果検証の流れの中にAIを組み込むことで、判断スピードが格段に上がります。意思決定に生成AIをどう活用するかをあらかじめ検討しておけば、組織としての柔軟性も高まるでしょう。

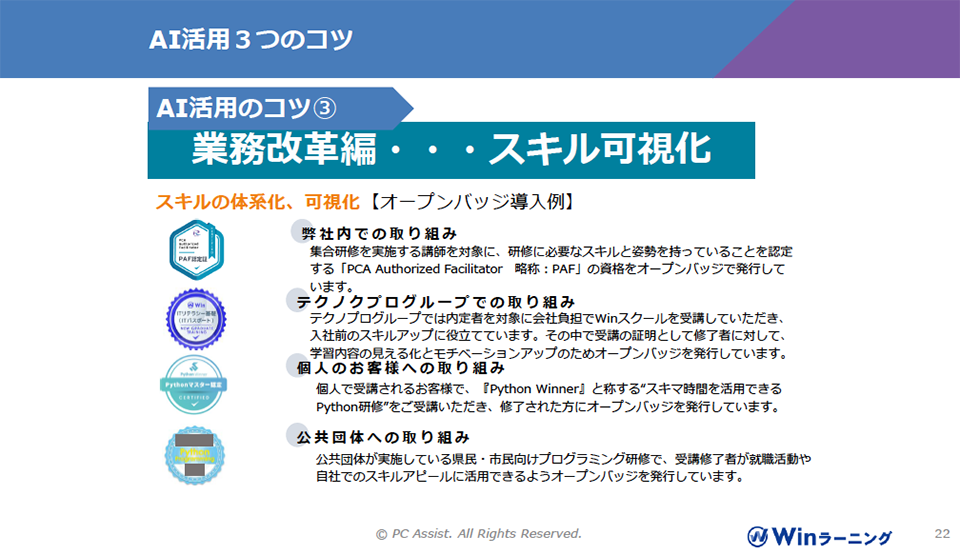

ただ、そこで重要になるのがスキルの可視化です。Winスクールでは「オープンバッジ」というデジタルバッジを導入し、学習成果を見える化しています。こうした取り組みは、社員が達成感を得られ、継続的な学びにつながります。また、企業側にとっても人材のスキルポートフォリオを把握しやすくなるでしょう。

まとめ 〜AIと共に歩む未来のキャリア〜

生成AIは確かに便利ですが、導入するだけでは成果には結びつきません。

・スキルを伸ばす

・組織に仕組みをつくる

・業務を改革する

これらを並行して進めることで、初めて「生成AIに潜む3つの罠」を回避できます。

これからの時代、AI導入による変化は避けられません。その変化を「脅威」と感じるか「チャンス」と捉えるかは、組織がいかに準備を進めるかにかかっています。

生成AIを使いこなす力は、ExcelやPower BIと同じく一度身につければどこでも役立つポータブルスキルです。Winスクールは今後も、企業と個人がAIと共に成長できるよう人材育成と学びの機会を提供し続けます。